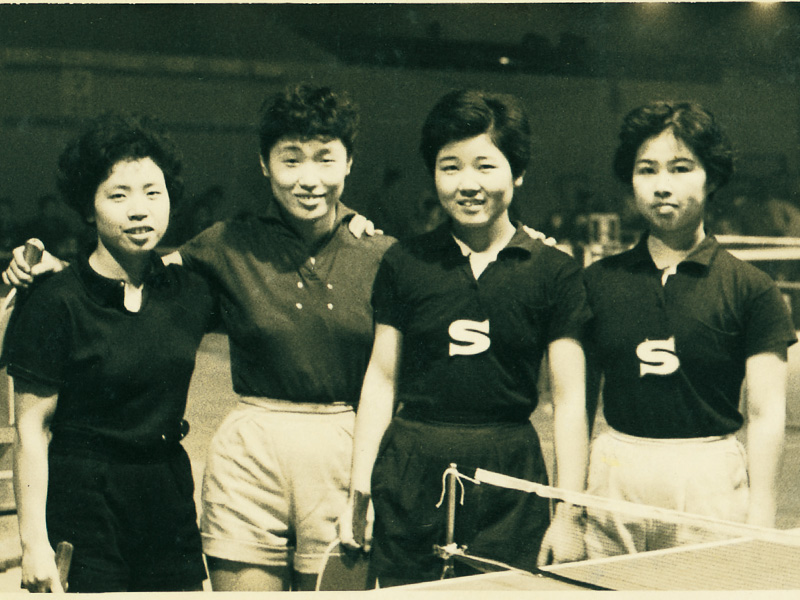

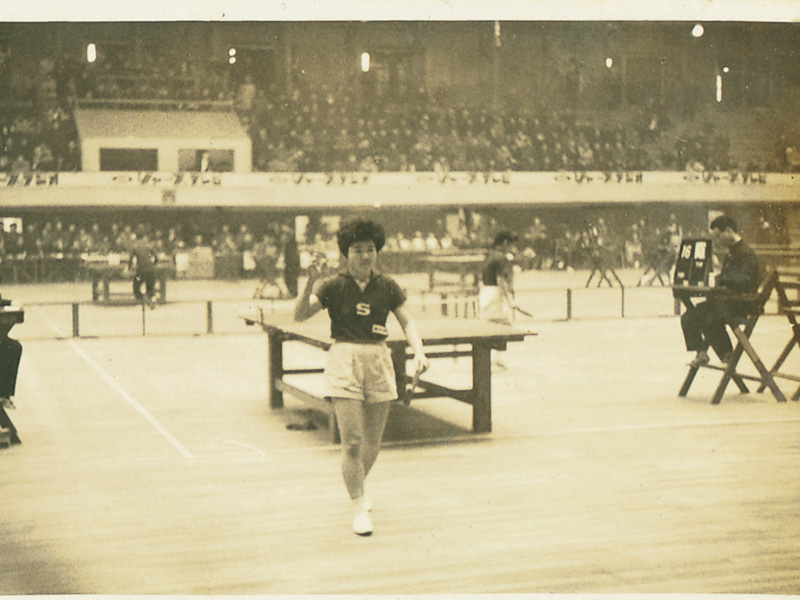

【伝説のプレイヤーたち】松﨑キミ代 前編その2 「私は男子の卓球選手に憧れたんです。男子に力負けしないように深いグリップになった」

私は男子の卓球選手に憧れたんです。

そして男子のボールにも力負けしなうように、少しずつ深いグリップになった

1957(昭和32)年3月、高瀬高校の卒業式の翌日に東京へ出発した松﨑は、専修大女子卓球部の一員となり、神奈川県川崎市生田(いくた)にある専修大キャンパスの門をくぐった。

専修大の練習の厳しさは、卓球界に広く知れ渡っていた。春休みの間に静岡県浜松市で行った1週間の合宿で、松﨑は4日目に早くも高熱を発して寝込んでしまった。フットワーク練習を始めると、ものの3分で唇(くちびる)が紫色になり、心臓が苦しくなって体が言うことをきかなくなる。後ろからマネージャーの罵声(ばせい)が飛ぶ。

インターハイ2位という堂々の実績を引っさげて入学した松﨑だが、実は高校時代はフットワーク練習を全くやったことがなかった。「高校時代は試合が面白かったし、厳しいフットワークをやるのが嫌で試合ばかりやっていたというのが正直なところなんです」と告白する。

そして大きく変わったのは生活環境だ。専修大の女子の合宿所は、18畳と15畳の大きな畳の部屋がふた部屋。多い時にはそこで11人くらいが生活していた。上級生と下級生の規律の厳しさに加え、1年生は炊事(すいじ)に洗濯、夜間練習前の布団(ふとん)の準備まで、率先(そっせん)して働かなければならない。

「田舎(いなか)娘で、上級生への言葉遣(づか)いひとつにしても慣れていなかったし、体力的にも精神的にも大変な思いをしました。大学での生活に慣れるまでは1年かかりましたね」

家への電話など滅多(めった)にできず、家族とのやり取りはもっぱら葉書(はがき)。大学に入学して5月の末になってもなかなか仕送りが届かず、財布の中の全財産が10円玉1枚、1円玉4枚、合わせて14円だけになったことを、松﨑は今でも覚えている。たまらず香川の両親に葉書を出し、幸いすぐに仕送りが届いた。

専修大名物、生田の山を駆ける早朝ランニングをはじめ、ハードなトレーニングと練習の中で培(つちか)われていった松﨑キミ代の攻撃卓球。「史上最強」と言われるほどのスケールを備えるようになった秘密はどこにあるのか。

それは現在の中国女子と同じく、「プレーの男性化」を目指したことにある。伝統がなく練習環境も整っていない高瀬高校からインターハイ2位になれたのも、男子選手との練習があったからだ。専修大に入学後も、先輩の男子選手を手本とし、時にはレギュラー外の男子選手とボールを打ち合う中で、男子の強打に打ち負けないスタイルが作られていく。

松﨑のグリップは、親指と人差し指が非常に深く入り、ガッチリと握られる。高校2年の時、「親指の入りが深すぎるとバックショートの角度が出ない」と言われ、親指を浅く握ってみたが、フォアハンドの感覚がまったくつかめなかった。

大学に入学した直後にも、伸ばして握っていた裏面の三本の指を軽く曲げ、少し浅いグリップにしてみたが、やはりダメだった。

「一度、星野展弥(のぶや)さん(59年世界団体優勝)が『マツ、やろう!』と言ってくれて、フォアハンドで打ち合った時がありました。全然コントロールが定まらなくて、『お前、どこ打っとんのや、クロス打ちにならんやないか!』と叱られてね。結局、男子のボールに対抗するために、力負けしないように、少しずつ深いグリップになっていったんです」

現役時代の後半には、前陣でのバックハンドを交えた両ハンド攻撃型へとモデルチェンジしていく松﨑だが、大学1・2年生の頃はバックはつなぎのショートだけ。どうしても回り込めない時、ロングサービスを処理する時だけショートでコースを突き、後はひたすらフォアハンドで動いて強打を連発した。

「私は男子の卓球に憧れたんです」と松﨑は言う。「子どもの頃から性格的にも男の子みたいで、人形遊びとかままごととか、あまり好きじゃなかったですからね」。ふっくらした丸顔と愛らしい笑顔の内側には、剛毅(ごうき)な一面と人一倍の負けず嫌いが隠されていた。しかし、努(つと)めてそれを表に出すようなことはしなかった。

専修大の男子選手で、松﨑が最も影響を受けたのは2学年先輩の野平明雄(56年世界選手権代表)。右ペン一枚ラバーの攻撃型で、抜群のフットワークと美しいフォームは良いお手本だった。野平とは混合ダブルスを組み、全日本選手権で2大会続けて3位に入ったが、直接アドバイスを受けたことは一度もない。強くなりたければ「見て学べ、見て盗め」が当時の常識だったのだ。

午後1時半から5時半まで行われていた専修大の規定練習は、最初に少しクロスで打ったら後は勝ち抜きのゲーム練習。女子が使えるのは1台だけで、一度負けると1時間は順番が回ってこない。

常に真剣勝負で挑(いど)んだが、当時の女子のエースだった設楽(しだら)義子には21点制で15点取るのがやっと。設楽もまた、フットワークを駆使して強打を連発する「専修大スタイル」の継承者だった。しかし、設楽は松﨑が大学1年の春のリーグ戦でアキレス腱(けん)を断裂(だんれつ)し、夏のインカレには出場できなくなった。早くもエースの重圧がのしかかる中、全力で練習に打ち込んでいった。

![世界最大のラバーサプライヤー&卓球テクノロジー企業ESN[ドイツ]](https://plus.world-tt.com/wp-content/uploads/2024/07/ハンス6377-1-300x300.jpg)

![[2026年全日本]男子ランキングプレーヤー&使用用具](https://plus.world-tt.com/wp-content/uploads/2026/02/松島FH_NRT_4358.jpg)