真説 卓球おもしろ物語18【拮抗するヨーロッパのパワーと中国の変化プレー】

〈その17〉卓球王国2021年12月号掲載

Text by

卓球史研究家・卓球コラムニストの伊藤条太氏が、独自の視点で卓球史を紹介するこのコーナー。今回は、1970年代前半のお話。バタンサービスの登場に、パワー卓球で復活したヨーロッパ、そして中国が推し進めた変化プレー。当時正体のわからなかった粒高ラバーもこの時代に登場していた。

参考文献:『卓球レポート』1976年6月号(李富栄の告白)、『卓球ジャーナル』1981年3月号(周恩来の言葉)、

THE TABLE TENNIS COLLECTOR 64(アンチラバーの発祥)、ITTF1926︱2001(アレキサンドルのアンチ使用)

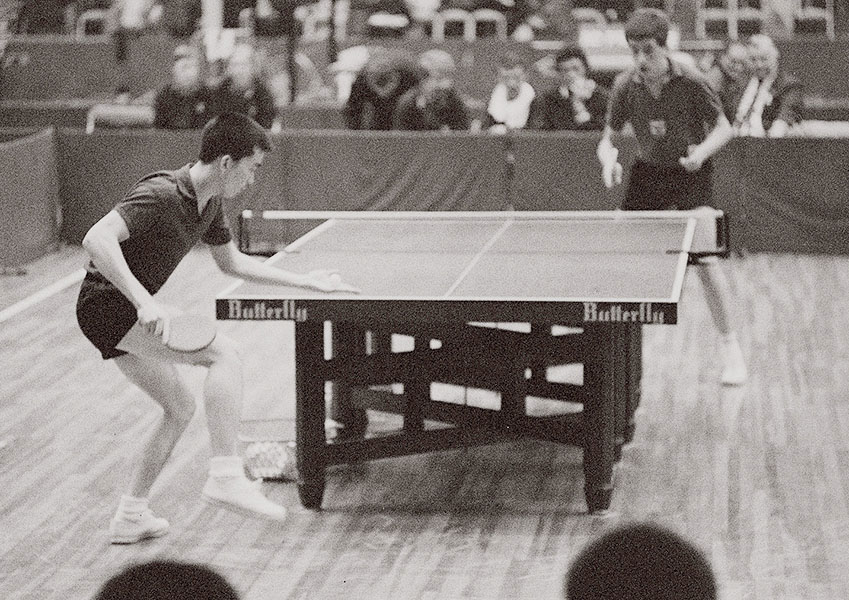

1971年世界選手権名古屋大会"バタンサービス"登場

1971年世界選手権名古屋大会で中国は6年ぶりの世界選手権出場だったにもかかわらず、4種目に優勝した。しかし、その活躍は決して余裕のあるものではなかった。文化大革命のために十分な練習をしておらず、なおかつ新人を育てる余裕もなかったらしく、主力は荘則棟(ソウ・ソクトウ/30歳)、張燮林(チョウ・リョウリン/30歳)、李富栄(リ・フエイ/28歳)、林慧卿(リン・ケイキョウ/29歳)、鄭敏之(テイ・ビンシ/25歳)といった、文化大革命前に活躍していたベテラン選手たち。目立った新人選手はわずかに郗恩庭(キ・オンテイ/25歳)、李景光(リ・ケイコウ/23歳)、梁戈亮(リョウ・カリョウ/20歳)に留まった。

実際、世界選手権の前年にスウェーデンで行われた「スカンジナビア・オープン」では、女子は完勝したものの、男子団体は準決勝でハンガリーに敗れ(ハンガリーは決勝でスウェーデンを破って優勝)、男子シングルスは荘則棟と周蘭孫(シュウ・ランソン)がベスト8に入るのがやっとだった。世界選手権での活躍はかなり厳しいと思われたが、そうした状況を短期間で打開するために新しく開発したのが“異質反転サービス”だった。

ラケットの両面に異なる性質のラバーを貼る“異質ラバー”というスタイルは、1960年代から林慧卿と鄭敏之が行っており、サービスで反転することもしていたが、それで得点できるほど強力なものではなかった。

ところがこの大会では、1960年代にはラバーを片面にしか貼っていなかったペン粒高カットマンの張燮林が裏面に裏ソフトラバーを貼って登場し、裏ソフト+粒高カットマンの梁戈亮らとともに、ラケットを反転して足で床を打ち鳴らしながらサービスを出したのだ。後に“バタンサービス”と呼ばれるもので、ここから卓球選手がサービスで足音を鳴らす習慣が始まった。当時はラケット両面のラバーは同じ色でよかったため、足音で打球音を掻(か)き消されると、相手はどちらの面で打ったのかわからず、回転量の判断が難しかった。

大会後、“バタンサービス”はバッドマナーとして罰則の対象となったが、判定が難しいためか、実質的に野放し状態になっていく。

卓球王国PLUS有料会員になると続きをお読みいただけます

卓球王国PLUS有料会員になると続きをお読みいただけます

![前出陸杜の両面パワー攻撃[ペンは強し]シェークに負けない裏面バックハンドはこう振れ!](https://plus.world-tt.com/wp-content/uploads/2026/02/maede-kyatti4995.jpg)

![世界トップのトレンドはコレだ! バックドライブ最前線[坂本竜介]](https://plus.world-tt.com/wp-content/uploads/2026/02/FAN-Zhendong-CHN_2020_OG_PRG_1593.jpg)